Giovani, scuola e lavoro: la frattura da ricucire

La scuola non è più un’abilitatrice di opportunità né un ascensore sociale. È la fotografia scattata dal Rapporto Giovani 2025, promosso dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il sostegno di Fondazione Cariplo. Lo studio, presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato da Il Mulino, mette in evidenza un nodo cruciale: la difficoltà del sistema educativo nel restituire fiducia, motivazione e competenze adeguate alle nuove generazioni.

Nel capitolo dedicato all’istruzione, curato dai professori Diego Mesa e Pierpaolo Triani, emerge che, soprattutto chi proviene da contesti socioculturali più svantaggiati, ha difficoltà a vedere la scuola come opportunità e risorsa per la vita. Per più di 4 giovani su 10, gli esiti scolastici dipendono ancora dalle condizioni socioeconomiche di partenza, mentre per oltre 6 giovani su 10 i risultati non riflettono il “vero talento” degli studenti. Sembra che la scuola sia attenta solo ad alcuni aspetti, ma non permetta alle persone di esprimere tutte le proprie potenzialità.

Il tutto, in un Paese che ha i livelli di istruzione tra i più bassi in Europa. I laureati 25-34enni sono pari al 30,6% (dato 2023), ma la media Ue è del 43,1%. E se da un lato calano gli abbandoni precoci dai banchi di scuola (dal 22,1% del 2005 al 10,5% del 2023), dall’altro cresce la cosiddetta dispersione implicita, ovvero studenti che concludono il percorso scolastico senza raggiungere competenze adeguate. Secondo i dati Invalsi, nel 2023-24 quasi un terzo dei diplomati (32,7%) è risultato fragile in italiano e matematica. In particolare, in Italia, per quanto riguarda la competenza nella comprensione del testo, il 35% si ferma al livello 1. Ugualmente nel campo delle competenze matematiche: il 35% ha ottenuto un punteggio pari o inferiore al livello 1. Al livello 1 le persone, ricorda l’Ocse, possono fare matematica di base con numeri interi, comprendere i decimali e trovare singole informazioni in tabelle o grafici, ma possono avere difficoltà con compiti che richiedono più passaggi come quello di risolvere una proporzione.

Il punto di partenza frena l’apprendimento

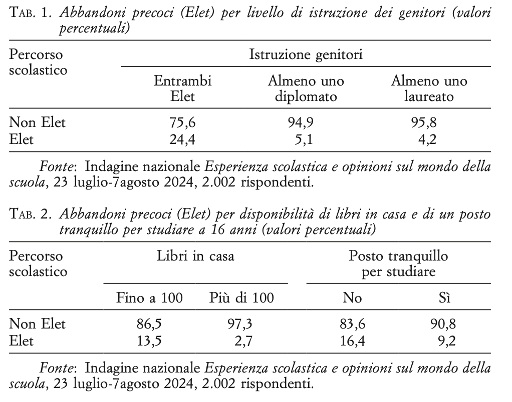

Il divario si amplia considerando il background familiare: solo il 4,2% dei figli di genitori laureati abbandona precocemente la scuola, contro il 24,4% di chi proviene da famiglie dove i genitori stessi non hanno completato gli studi. Anche fattori come il numero di libri in casa o la disponibilità di uno spazio tranquillo per studiare incidono fortemente: tra chi ha più di 100 libri, il tasso di abbandono scende al 2,7%, contro il 13,5% di chi ne possedeva meno.

Quanto all’esperienza scolastica, i giudizi si fermano poco sopra la sufficienza: voto medio 6,8 alle superiori (era 7,2 dieci anni fa). Anche il rapporto con i professori non convince: solo il 60,2% degli intervistati afferma di essere stato trattato «spesso» o «sempre» con rispetto e considerazione dal corpo docente.

Il dato forse più sorprendente riguarda la percezione del talento: solo un terzo degli studenti pensa che la scuola sappia riconoscere il valore reale delle persone. Per la maggior parte dei giovani la scuola dovrebbe dare riconoscimenti “più sulla base dell’impegno dimostrato che del risultato”, ossia essere più attenta ai processi che alla performance. Inoltre, la maggioranza ritiene che la scuola dovrebbe essere maggiormente capace di rispondere alle specificità dei singoli alunni attraverso una flessibilità curricolare. «È la cartina di tornasole di un sistema ancora troppo standardizzato – osserva il professor Mesa –. La valutazione tende a misurare la riproduzione di saperi, non la varietà delle intelligenze. Così si lasciano invisibili creatività, leadership di gruppo, problem solving concreto».

Le tre sfide della scuola

La scuola ha tre grandi sfide davanti: la prima è aprire spazi di ascolto e confronto. «Sono onerosi per i docenti, ma indispensabili per creare un clima partecipativo che sostiene l’apprendimento» – rileva il professore. Il secondo punto su cui lavorare è un accompagnamento mirato dei giovani più fragili, anche di quelli non certificati, che oggi rischiano di rimanere invisibili nelle classi numerose. Infine: costruire connessioni con la realtà esterna. «Penso a esperienze di service learning o a forme di giustizia riparativa: trasformare una sospensione in un compito sociale, per esempio, anziché lasciare i ragazzi a casa, può essere coinvolgente e formativo al tempo stesso» – continua.

Rimane centrale, inoltre, il ponte con l’occupazione: la scuola dovrebbe aiutare i giovani a comprendere, allenare e raccontare le proprie skills. «Un ragazzo che affronta un colloquio deve presentarsi in modo autentico, collegando esperienze e competenze. È una forma di consapevolezza importante» – rileva ancora il professore. Un altro strumento utile è l’alternanza scuola – lavoro che, se ben realizzata, è apprezzata dai giovani. «Il problema è che spesso mancano tutor veri: senza accompagnamento, l’esperienza si svuota di senso. Servirebbe mostrare che il lavoro è fatto di tanti piccoli compiti che costruiscono competenze, all’interno di una prospettiva. E poi occorre aiutare gli studenti a immaginare scenari di futuro» – rinnova Mesa, suggerendo di andare oltre il “presentismo”. «Se uno studente non elabora una propria traiettoria, rischia di inseguire solo il mercato, senza un percorso sensato per sé. I saperi, per essere efficaci, – conclude il professore – devono dialogare con il futuro prossimo e con il contesto in cui viviamo».